・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記4および5の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合に限る)

・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められている。

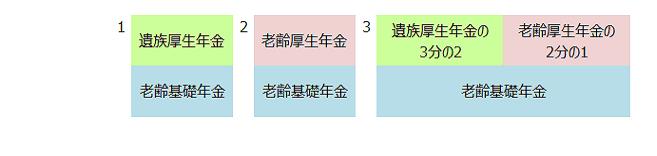

65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合

平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となる。