TOP>公的年金制度>厚生年金>給付のしくみ

給付のしくみ

給付のしくみ

(出典:日本年金機構ホームページより)

厚生年金保険から支給される給付の種類

その他の給付

- 雇用保険から支給される給付と老齢厚生年金との調整

- 離婚時の年金分割

- 短期在留外国人の脱退一時金

- 船員保険の年金について

雇用保険から支給される給付と老齢厚生年金との調整

- ■雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるか

- 特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金(以下「年金」という。)と雇用保険の失業給付は同時には受けられない。

また、厚生年金保険の被保険者の方で、年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止される。

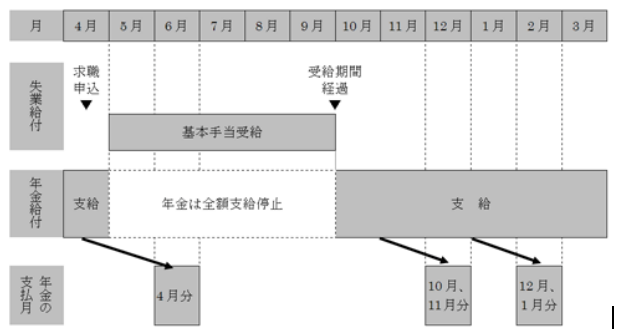

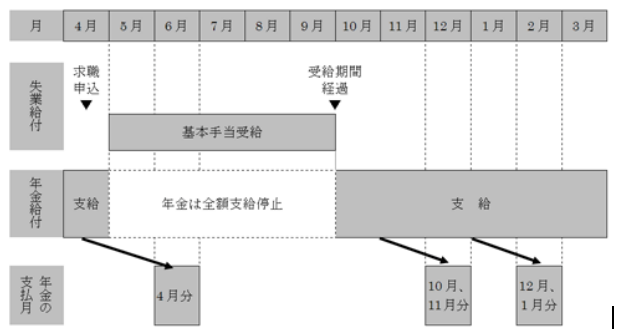

- ●雇用保険の失業給付(基本手当)との調整

- ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止される

※求職の申込みをした後で、基本手当を受けていない月がある場合、その月分についての年金はすぐには支給されず、3ヶ月程度後の支給となる。また、基本手当の受給期間経過後、年金の支払い開始は3ヶ月程度後となる。

- ●支給停止の基本的な仕組み

- ※年金を受ける方が、ハローワークで求職の申込みをしたときは、年金事務所への届出が必要となる場合がある。

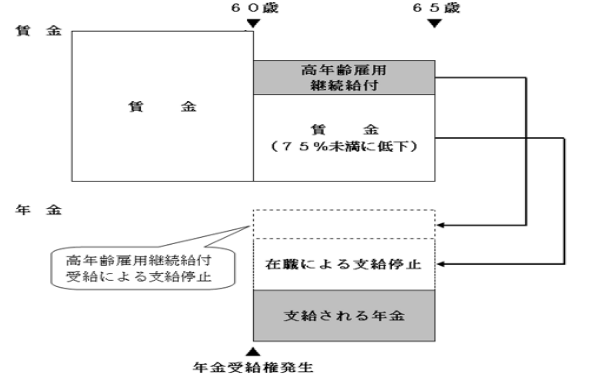

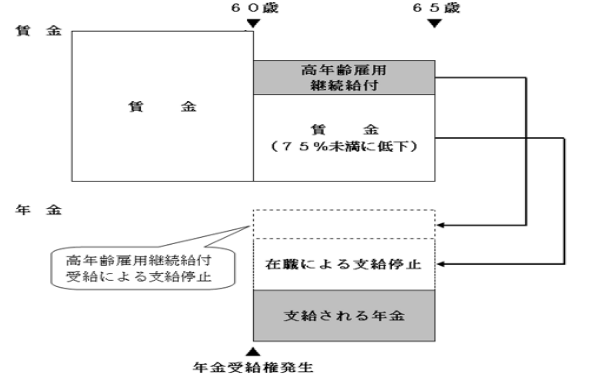

- ■雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整

- 雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給する制度。

厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止される。

支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額。

- ●支給停止の基本的な仕組み

- ※特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受ける方が、高年齢雇用継続給付を受けることができるときは、年金事務所への届出が必要となる場合がある。

- ★注意事項

- 初回の高年齢雇用継続給付金の支給申請が認められた場合には、その後に高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかったときでも、現行では、高年齢雇用継続給付金の支給申請が可能である期間中、老齢年金の一部支給停止が解除されない取扱いとしているので、注意されたい。

この場合において、

1.退職したとき

2.65歳に到達したとき

3.高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかった月以後における高年齢雇用継続給付金の不支給決定等の

雇用情報が提供されたとき

のいずれかに該当したときは、一部支給停止が遡及して解除され、高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかった期間中の老齢年金が支払われる。

- ■65歳以上の方の年金と雇用保険の併給

- 平成29年1月1日から「雇用保険の適用拡大」が施行され、65歳以上の方も「高年齢雇用保険被保険者」として加入することとなった。ただし、64歳以上の雇用保険加入者は雇用保険料が平成32年(令和2年)3月までは免除になった。

また、65歳以上の方の失業手当の支給は「高年齢求職者給付金」として加入期間が6か月以上〜1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分が一時金として一括して支給される。

年金と雇用保険との併給については調整されずに年金と雇用保険の両方を受給できる。

離婚時の年金分割

- ■合意分割制度

- ●合意分割とは

- 平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度。

- ・婚姻期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

- ・当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができる。)

- ・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

- ※共済組合等の組合員である期間を含む。

- ●按分割合

- 分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)合計額のうち、分割を受けることによって増額される側の、分割後の持ち分割合。

この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算される。

- ●分割をした方

- 自分の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から、相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算される。

- ●分割を受けた方

- 自分の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬に基づき、年金額が計算される。なお、分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、自分の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要。

- ・年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はない。

- ・現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更される。

- ●情報提供の請求

- 按分割合を定めるために、当事者は分割の対象となる期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要がある。このため、当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な情報を提供している。この請求は、合意分割の請求期限内に行う必要がある。

- ●合意分割と3号分割が同時に行われる場合

- 合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされる。

したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われる。

- ●分割請求及び情報提供請求の期限

〇分割請求及び情報提供請求の期限の原則

- 分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内

- (1) 離婚をしたとき

- (2)婚姻の取り消しをしたとき

- (3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

- (注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後(1)または(2)の状態に該当した場合、(1)または(2)に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できない。

- 〇分割請求及び情報提供請求書の期限の特例

- 1.次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、6か月経過するまでに限り、分割請求することができる。

- ・離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に審判が確定した。

- ・離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に調停が成立した。

- ・按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。

- ・按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。

- 2.分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められる。(年金分割の割合を明らかにできる書類の提出が必要。)

- 詳しくは、近くの全国の相談・手続き窓口にお問い合わせください

- ■3号分割制度

- ●3号分割とは

- 平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度。

また、請求にあたっては、当事者双方の合意は必要がない。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められない。

- ・婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

- ・請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

- ※共済組合等の組合員である期間を含む。

- この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算される。

- ●分割をした方

- 自分の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から、相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算される。

- ●分割を受けた方

- 自分の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算される。なお、分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、自分の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要。

- ・年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はない。

- ・現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更される。

- (注意)

- ・分割の対象となるのは、婚姻期間中の記録のみである。

- ・老齢基礎年金を受給するための支給要件は、当事者自身の年金記録によって判断される。

- ・離婚後、同じ相手と再婚した場合、請求期限は、一の婚姻期間ごとに判断される。

- ●分割請求の期限

- ○分割請求期限の原則

- 分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内。

- (1)離婚をしたとき

- (2)婚姻の取り消しをしたとき

- (3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

- (注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後(1)または(2)の状態に該当した場合、(1)または(2)に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できない。

- ○分割請求期限の特例

- 1.次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、6か月経過するまでに限り、分割請求することができる。

- ・離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に審判が確定した。

- ・離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に調停が成立した。

- ・按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。

- ・按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。

- 2.分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められる。(年金分割の割合を明らかにできる書類の提出が必要。

- 詳しくは、近くの全国の相談・手続き窓口にお問い合わせください

短期在留外国人の厚生年金保険の脱退一時金

- 日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

なお、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、今般、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われました。具体的には、2021年(令和3年)4月より(同年4月以降に年金の加入期間がある場合)、月数の上限は現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。

- ■支給要件

- 厚生年金保険の脱退一時金の支給要件は以下のとおり。

- ・日本国籍を有していない

- ・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない

- ・厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある

- ・老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない

- ・障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない

- ・日本国内に住所を有していない

- ・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

- ■脱退一時金の額

- 国民年金の脱退一時金の支給額は、最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額と保険料納付済期間等の月数に応じて計算します。なお、2021年(令和3年)4月より、最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)4月以降の方については、計算に用いる月数の上限が60月(5年)となりました。

- ■脱退一時金の計算式

- 保険者であった期間の平均標準報酬額※1 × 支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2

- ※1被保険者期間であった期間における平均標準報酬額は以下のA+Bを合算した額を、全体の被保険者期間の月数で除して得た額。

- A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額

- B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

- ※2支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1〜8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた保険料率)に被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。(計算の結果、小数点以下1位未満の端数がある場合は四捨五入します)

- 支給率計算に用いる数や支給率については下記にて確認ください

脱退一時金の計算式

船員保険の年金

- ■制度の概要

- 船員保険制度は船員を対象とする総合的な社会保険制度として昭和15年に創設された。

昭和61年4月1日の制度改正によって、船員は厚生年金保険の被保険者となり、船員の職務外の年金部門は厚生年金保険制度に統合され、改正後の船員保険制度では、職務上の事由(通勤災害を含む。)による障害給付、遺族給付を行うこととなった。

なお、平成22年1月1日、船員の職務上の年金部門は労働者災害補償法へ統合された。

- ■厚生年金保険の被保険者期間としての計算の特例

- 平成3年3月31日までの船員保険の加入期間について、厚生年金保険の被保険者期間として計算する場合、次の特例がある。

- 1.昭和61年4月1日前の期間…実際の加入期間を3分の4倍する。

- 2.昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間…実際の加入期間を5分の6倍する。

- ●1ヶ月未満の端数となった月数

- 老齢厚生年金の年金額を計算するときは、端数を切り上げ、1カ月として計算。 (受給資格要件を計算するときは、端数処理はない。) 老齢基礎年金は、実際の加入期間を基に計算する。

- ■老齢年金

- 船員保険は昭和61年4月に厚生年金保険制度に統合されたことにより、厚生年金保険の被保険者期間としての計算の特例などを除き、国民年金・厚生年金保険の老齢年金と、同様の仕組みとなる。

- ●支給要件の特例

- 35歳に達した月以後の船員保険の被保険者であった期間が、次の表の被保険者期間欄の年数(※)以上あれば、老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給資格要件に該当する

生年月日 被保険者期間(※)

昭和22年4月1日以前 15年

昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年

昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年

昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年

昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年

※ 厚生年金保険の被保険者期間としての計算の特例による。

- ●支給開始年齢の特例

- 船員保険としての実際の加入期間が15年以上あって老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)の支給開始年齢に特例が設けられている。

特例の対象となる生年月日と支給開始年齢は次表のとおりである。

生年月日 支給開始年齢

昭和21年4月1日以前 55歳

昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 56歳

昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 57歳

昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 58歳

昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 59歳

昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日 60歳