●請求書の提出先

その他の給付の請求手続き

・死亡一時金

・寡婦年金

・外国籍の人が自国へ帰国し、脱退一時金を受給するときの手続き

死亡一時金

■死亡一時金を受けるとき

●死亡一時金を受けることができる方

■請求書の提出について

●請求するときに必要な書類等

住所地の市区町村役場、または近くの全国の相談・手続き窓口に備え付けてある。

全国の相談・手続き窓口

死亡一時金を受けるとき

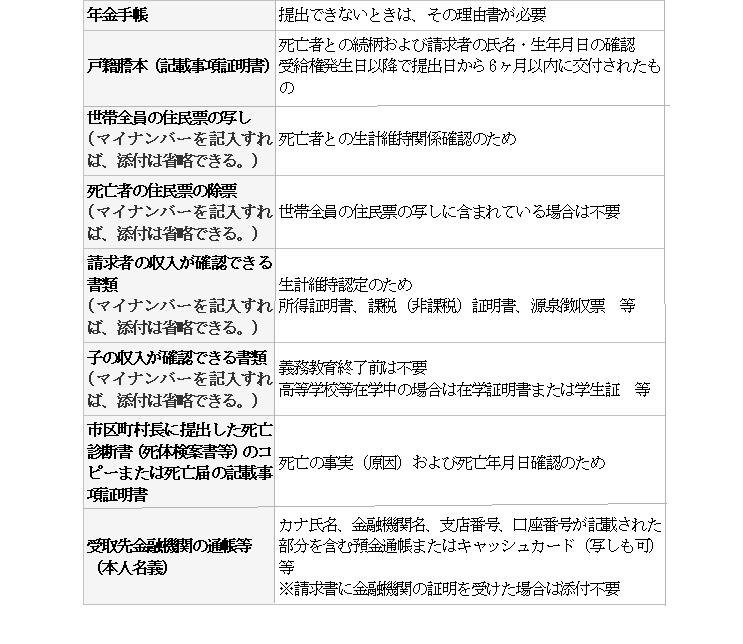

〇必要な書類

年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができる。

また、年金請求のために用意した住民票等を年金請求以外で利用される場合は、請求者に住票等の原本を返却する。

●請求書の提出先

●失踪宣告を受けた者の「死亡一時金」の請求期間の取扱い

失踪宣告を受けた者の「死亡一時金」の請求期間の取扱いについて

寡婦年金

■寡婦年金を受けるとき

■請求書の提出について

●請求するときに必要な書類等

住所地の市区町村役場、または近くの全国の相談・手続き窓口に備え付けてある。

・様式

寡婦年金を受けるとき

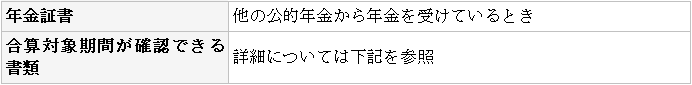

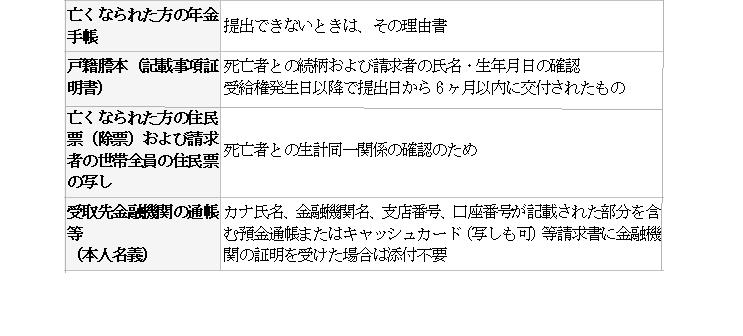

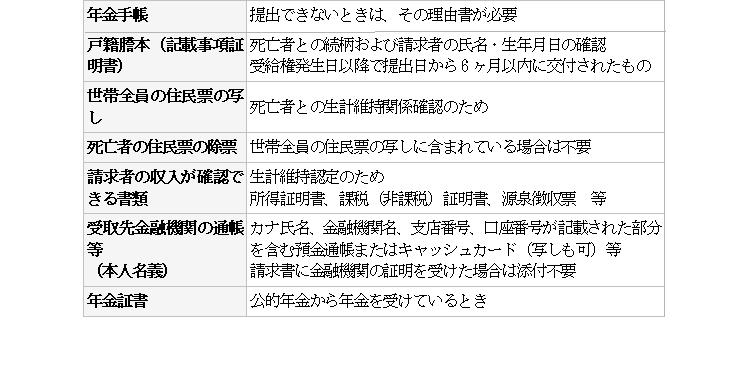

〇必ず必要な書類

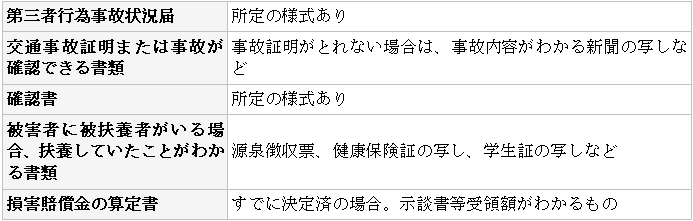

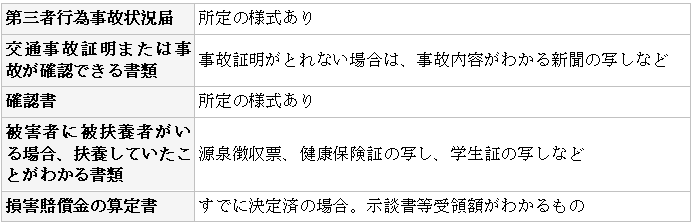

○死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

また、年金請求のために用意した住民票等を年金請求以外で利用される場合は、請求者に住票等の原本は返却される。

●請求書の提出先

なお、近くのまたは近くの全国の相談・手続き窓口でも提出できる

外国籍の人が自国へ帰国し、脱退一時金を受給するときの手続き

●手続内容

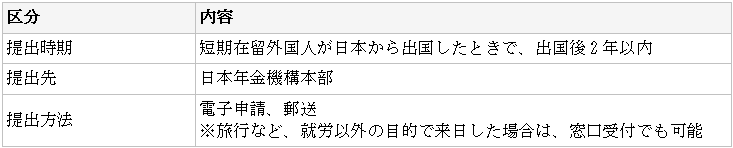

●被保険者が手続する時期・場所及び提出方法

●提出書類

脱退一時金を請求する方の手続き

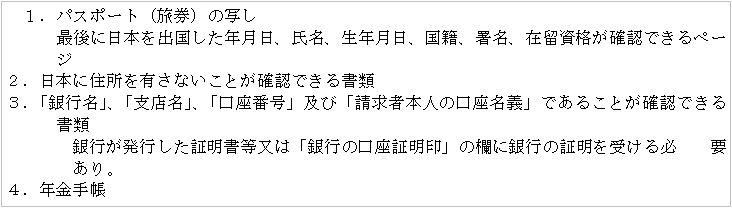

●添付書類等

●留意事項

脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなるので、注意を要す。

特別障害給付金制度の請求手続き

■請求手続きの窓口等

●請求手続き

●窓 口

なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行う。

■請求に必要な書類

●すべての方に必要な書類

2.年金手帳または基礎年金番号通知書(添えることができないときは、その理由書)

3.障害の原因となった傷病にかかる診断書(次の(1)及び(2)に該当する場合は、複数の診断書が必要。)(*)

(1)障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書

(2)65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書

(3)レントゲンフィルム(次のA〜Cの傷病の場合)及び心電図所見のあるときは心電図の写し

A・呼吸器系結核、B・肺化のう症、C・けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)

※A〜C以外の傷病であっても審査または認定に際しレントゲンフィルムが必要となる場合がある。

4.病歴・就労状況等申立書(*)

5.受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となる。)(*)

6.特別障害給付金所得状況届(*)

7.生年月日についての市区町村長の証明書(住民票(注)など)または戸籍の抄本(1の特別障害給付金請求書に個人番号(マイナンバー)を記載された場合)は、省略することができる。

8.公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類(年金額改定通知書など)

●初診日において国民年金任意加入対象の学生であった方が、上記1〜8に加えて必要となる書類

●初診日において配偶者が被用者年金制度等に加入していたなどにより国民年金任意加入対象であった方が、上記1〜8に加えて必要となる書類

●受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、及び在学証明書を添付できない場合においては、以下の参考書類の提出をお願いする場合がある。

A.初診日の確認ができない場合

B.在学(籍)証明書を添付できない場合(学生であった方)

●注意事項