TOP>公的年金制度>共済年金>給付のしくみ

公務(職務)遺族給付

(出典:年金機構HPより)

公務(職務)遺族年金のしくみ

●受給要件

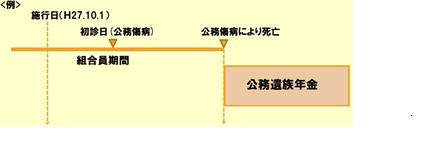

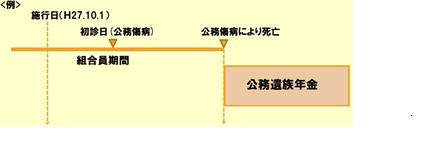

次のいずれかに該当したときにその遺族※1が「公務遺族年金」を受給することとなり、受給権を有する方の請求に基づき、連合会が決定する。

・組合員が公務による病気または負傷に係る傷病(以降、「公務傷病」という)により死亡したとき

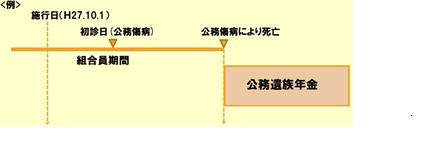

・組合員が退職後、組合員期間中の初診日※2がある公務傷病により、初診日※2から5年以内に死亡したとき(1年以上の引き続く組合員期間を有し、公的年金の加入期間が25年以上ある者の場合は、組合員が退職後、組合員期間中の初診日※2がある公務傷病により死亡したとき)

・1級または2級の「公務障害年金」の受給権者が、「公務障害年金」の受給権発生の原因となった公務傷病により死亡したとき(1年以上の引き続く組合員期間を有し、公的年金の加入期間が25年以上ある者の場合は、「公務障害年金」の受給権者が、「公務障害年金」の受給権発生の原因となった公務傷病により死亡したとき)

なお、通勤災害は対象とならない。

※1 遺族の範囲および要件は遺族厚生年金に係る遺族と同様になるが、例外として、海上保安官等職務内容の特殊な職員が、生命または身体に対する高度の危険が予測される状況下において一定の職務を遂行し、そのため公務上死亡(以降、「特例公務による死亡」といいます)した場合には、その死亡した者と生計を共にしていた

配偶者、子および父母は、遺族厚生年金の遺族の要件に当てはまらななくても、遺族に該当するものとして扱われる。

なお、この場合、夫および父母に関しては「死亡時55歳以上」の要件も必要がなく、また、1・2級の障害状態にある子および孫については20歳になっても失権しない。

※2 該当する病気または負傷に係る傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいう。また、初診日がない場合には、該当する傷病の発した日をいう。なお、いずれの日(これらの日が、平成27年10月1日前である場合については、別途、経過措置で支給される職域部分(3階部分)の対象となる)であっても平成27年10月1日以降である必要がある。

●給付額

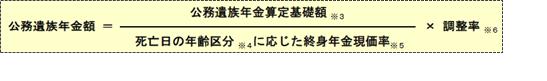

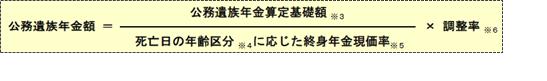

「公務遺族年金」の年金額は、次の計算式でする。

各年度の年金額については、「調整率」※6に基づき、国民年金並びのスライド改定が行われる

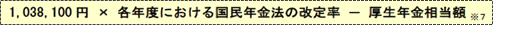

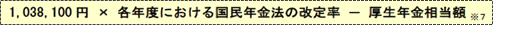

ただし、上記により計算した金額が、次により計算した金額より少ないときは、この計算による金額が年金額となる(最低保障)。

※3 公務遺族年金算定基礎額は、次の①または②の額となる。

なお、使用する組合員期間は、すべて平成27年10月1日以降のものに限る。

① 組合員期間が300月未満の場合

給付算定基礎額 ※8 × 2.25 /組合員期間月数× 300

② 組合員期間が300月以上の場合

給付算定基礎※8 × 2.25

※4 「公務遺族年金」の給付事由が生じた日における年齢を基準とした区分となる。

ただし、64歳(当分の間59歳)に満たないときは、64歳(当分の間59歳)を基準とした区分となる。

※5 基準利率、死亡率の状況およびその見通しその他政令で定める事情を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年9月30日までに連合会の定款で定めることとされているもので、「公務遺族年金」の場合には、給付事由が生じた日において使用した率を受給権が消滅するまでの間、使用する。

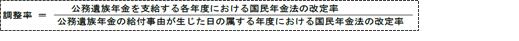

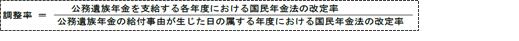

※6 次の計算により求めた率です。

なお、調整率の見直しは、毎年、4月分以降の年金について実施される。

※7 遺族厚生年金等および政令で定めるその他の年金の額または政令で定める額のうち最も高い額をいう

※8 「退職年金」の受給権者である場合には、終身退職年金算定基礎額 ×2(組合員期間が10年未満の場合は、×4)になる。)

●失権・支給停止等

・受給権者が次のいずれかに該当したときに、「公務遺族年金」の受給権が消滅する。

ア死亡したとき

イ 婚姻したとき

ウ 直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき

エ 死亡した組合員との親族関係が離縁によって終了したとき

オ 受給権を取得した当時30歳未満である妻に支給する「公務遺族年金」で、同一の給付事由による遺族基礎年金の受給権を取得しないまま5年が経過したとき

カ 同一の給付事由による遺族基礎年金の受給権が30歳未満で消滅した妻に支給する「公務遺族年金」で、受給権消滅後5年が経過したとき

キ 子または孫(障害等級1級または2級の障害者である子または孫を除く)が、18歳の年度末に達したとき

ク 障害等級1級または2級の障害者である子または孫が、18歳の年度末以降20歳に達するまでの間に障害が軽快したとき、または障害を有したまま20歳に達したとき(特例公務による死亡の場合は20歳に達しても失権しない)

・夫、父母または祖父母に対する「公務遺族年金」は、その受給する方が60歳に達するまでは、支給が停止される。ただし、夫に対する「公務遺族年金」については、その夫が遺族基礎年金の受給権者の場合は受給することとなる。

・子に対する「公務遺族年金」は、配偶者が「公務遺族年金」の受給権者である間、支給を停止し(配偶者の「公務遺族年金」が支給停止されている場合は除く)、配偶者が受給することとなる。

・配偶者に対する「公務遺族年金」は、その死亡について配偶者が遺族基礎年金の受給権を有さず、かつ、子が遺族基礎年金の受給権を有する間は、支給を停止し(子に対する「公務遺族年金」が所在不明のため支給停止されている場合は除く)、子が受給することとなる。

・「公務遺族年金」の受給権者が1年以上所在不明の場合には、同順位の遺族による申請により、その受給権者に対する支給を停止させ、申請者が受給することができる。

・「公務遺族年金」の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その一部の支給が制限されることがある。